A l’instar de quelque alphabet, tenons pour B.A BA que pour apprendre quoi que ce soit, il faille répéter l’apprentissage jusqu’à l’oublier. Tant que tu n’as pas oublié tu n’as rien appris. Encore faut-il le savoir.

Autour du deuil : résumé

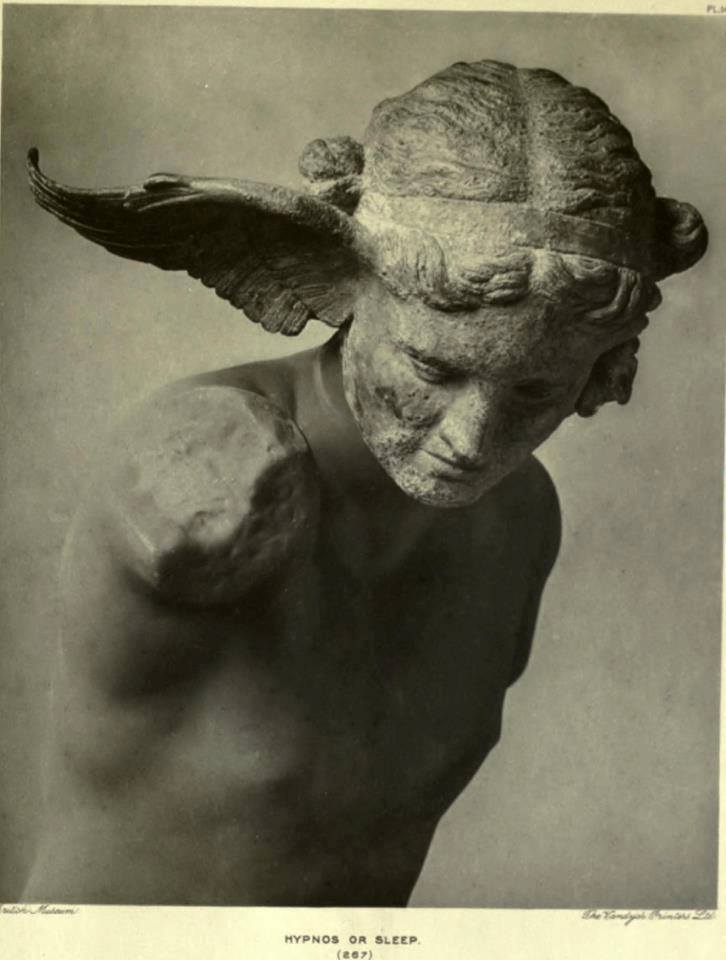

L’un des deux axes majeurs de la vie psychique, présupposant le moi établi et l’objet fondé, s’occupe du traitement de l’excitation par des défenses intrapsychiques – dont l’excès produit les névroses -, et sous l’aiguillon de l’angoisse – dont l’excès constitue le traumatisme. L’autre axe, moins connu et qui nous retiens le plus, est fondateur du moi et de l’objet ; tout occupé du jeu entre l’intérieur et l’extérieur il utilise des défenses “combinées” – dont le déferlement mène à la psychose – sous l’aiguillon du deuil, dont le débordement mène à la mélancolie et l’évitement radical à la perversion. Au-delà des évènements flagrants, le deuil est compris comme un processus ; comme tout ce qui compte dans la psyché, les racines en sont profondes et précoces.

Le deuil originaire est donc l’épreuve première – et prolongée – par laquelle passe le moi pour découvrir l’objet ; en vertu d’un paradoxe fondateur, celui-ci est perdu avant que trouvé ; de même le Je ne se trouve qu’en acceptant de se perdre. Propulsé, entre autres poussées, par celle de la croissance, et à l’encontre de l’attraction centrifuge de la séduction narcissique, le deuil originaire ouvre au moi les capacités qui lui sont originellement promises, en particulier celle de faire des deuils ; la traversée du deuil originaire est en effet une des conditions majeures de la faisabilité de tout endeuillement.

Tout état dépressif sera un raté de deuil originaire.

Read More