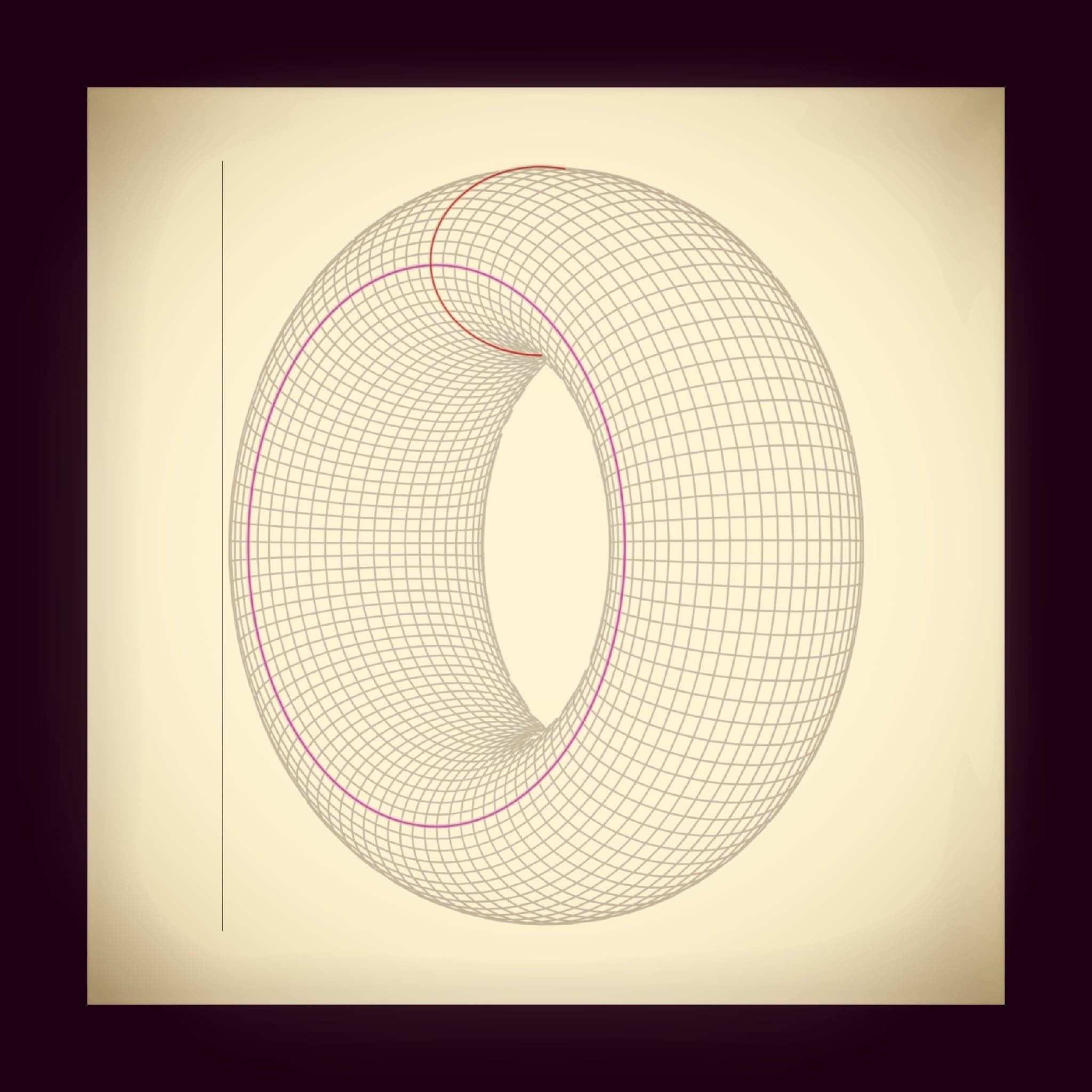

L’inconscient, à partir de Freud, est une chaîne de signifiants qui quelque part (sur une autre scène, écrit-il) se répète et insiste pour interférer dans les coupures que lui offre le discours effectif et la cogitation qu’il informe.

Selbstbewusstsein *

Nous avons quelque mal à faire entendre dans un milieu infatué du plus incroyable illogisme ce que comporte d’interroger l’inconscient comme nous le faisons, c’est-à-dire jusque’à ce qu’il donne une réponse qui ne soit pas de l’ordre du ravissement, ou de la mise au sol, mais plutôt qu’ « il dise pourquoi ».

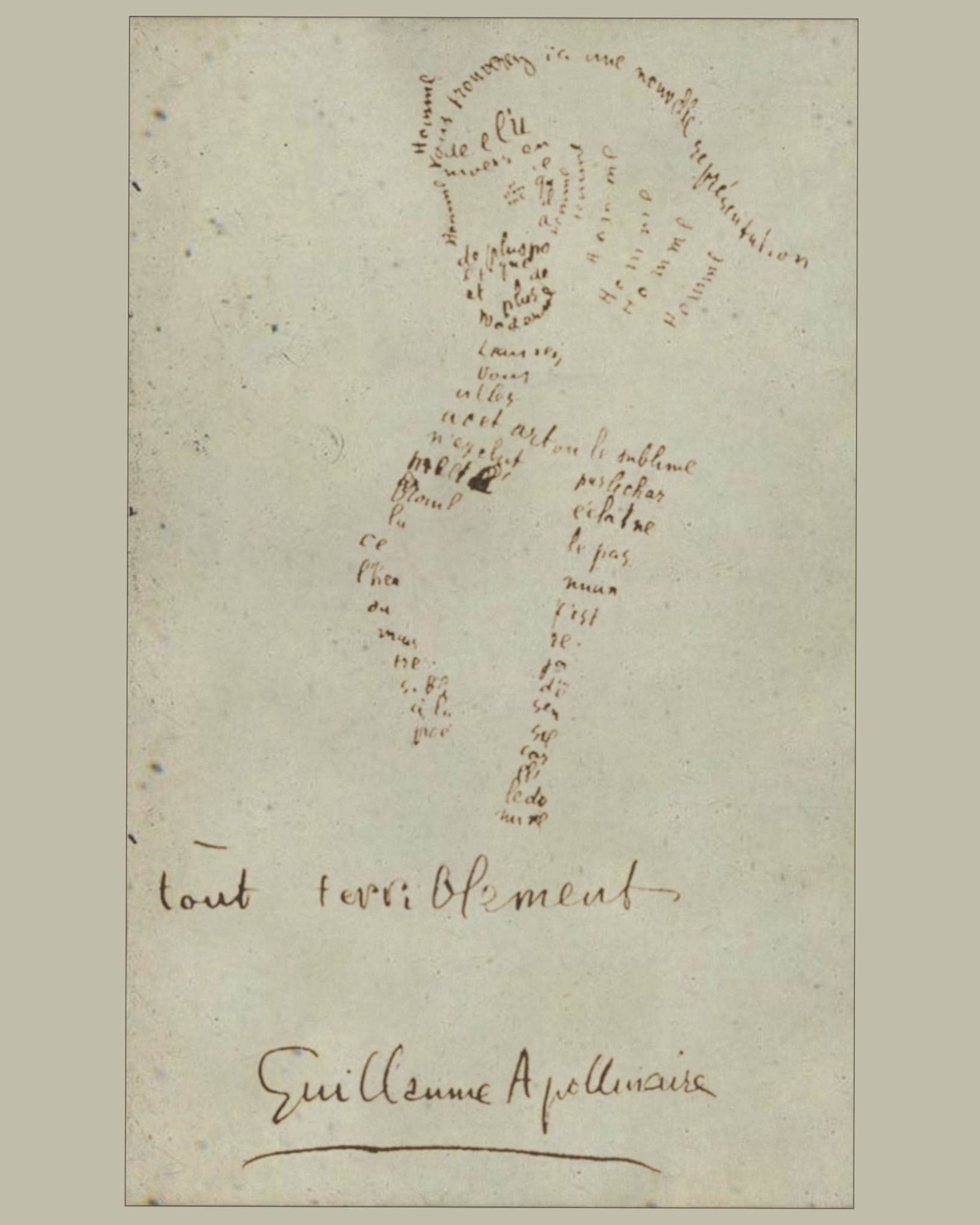

Si nous conduisons le sujet quelque part, c’est à un déchiffrement qui suppose déjà dans l’inconscient cette sorte de logique : où se reconnaît par exemple une voix interrogative, voire le cheminement d’une argumentation.

Toute la tradition psychanalytique est là pour soutenir que la nôtre ne saurait y intervenir qu’à y entrer au bon endroit, et qu’à anticiper sur elle, elle n’en obtient que la fermeture.

En d’autres termes, la psychanalyse qui se soutient de son allégeance freudienne, ne saurait en aucun cas se donner pour un rite de passage à une expérience archétypique ou d’aucune façon ineffable : le jour où quelqu’un y fera entendre quelque chose de cet ordre qui ne sera pas un minus, ce serait que toute limite y aurait été abolie. Ce dont nous sommes encore loin1.

Ceci n’est qu’approche de notre sujet. Car il s’agit de serrer de plus près ce que Freud en sa doctrine lui-même articule de constituer un pas « copernicien ».

1 Même à tenter d’intéresser sous la rubrique des phénomènes Psi à la télépathie, voire toute la psychologie gothique qui puisse se ressusciter d’un Myers, le plus vulgaire batteur d’estrade ne pourra franchir le champ où Freud l’a contenu d’avance, à poser ce qu’il retient de ces phénomènes comme devant être au sens stricte : traduit dans les effets de recoupement de discours contemporains.

La théorie psychanalytique, même à se prostituer, reste bégueule (trait bien connu du bordel). Comme on dit depuis Sartre, c’est une respectueuse : elle ne fera pas le trottoir de n’importe quel côté (note de 1966).

*Selbstbewusstsein, l’être de soi conscient, tout-conscient.

Plût au ciel qu’il en fût ainsi, mais l’histoire de la science elle-même, nous entendons de la nôtre et depuis qu’elle est née, si nous plaçons sa première naissance dans les mathématiques grecques, se présente plutôt en détours qui satisferont fort peu à cet immanentisme, (…)

1960, LACAN, J., Chapitre VII, Subversion du sujet et dialectique du désir in Les Écrits II, Seuil, Points, 1999, p. 275