AU FIL DES JOURS

UN SEUL MOT VOUS MANQUE ET TOUT EST …

Enclenché ?

Je reviens aux relations que la vie enfantine entretient avec l’entourage ; et, à ce propos, je voudrais vous exhorter à ne pas oublier qu’aucun être humain n’a l’âge de ses années, qu’il reste, jusqu’à la fin de sa vie, enfant, petite fille, petit garçon. Il n’y a pas de passé, on ne surmonte jamais la période de l’enfant et on est dépendant de ses expériences enfantines.

( … )

Je me sens l’obligation, cette fois, d’aborder quelque chose que j’aurais déjà dû faire depuis longtemps : l’association des mots. J’ai déjà relevé la dernière fois que les difficultés dans la lecture reposent sur le fait qu’on tombe sur un mot donné dans une page, un mot qu’on saute apparemment mais qui entraîne une association et qui empêche que l’attention du lecteur reste attachée à la page. Son oeil reste attaché à la page, mais l’impulsion intérieure le contraint à s’abandonner à un autre cheminement de pensée

PAS UN MOT !

Tu parles d’un idéal

Pour obéir à la voix de la conscience ou aux voix hallucinées, pour obéir à la voix du surmoi, il faut qu’elles disent quelque mot. Si le surmoi « en son ultime impératif est [ … ] une voix d’abord,

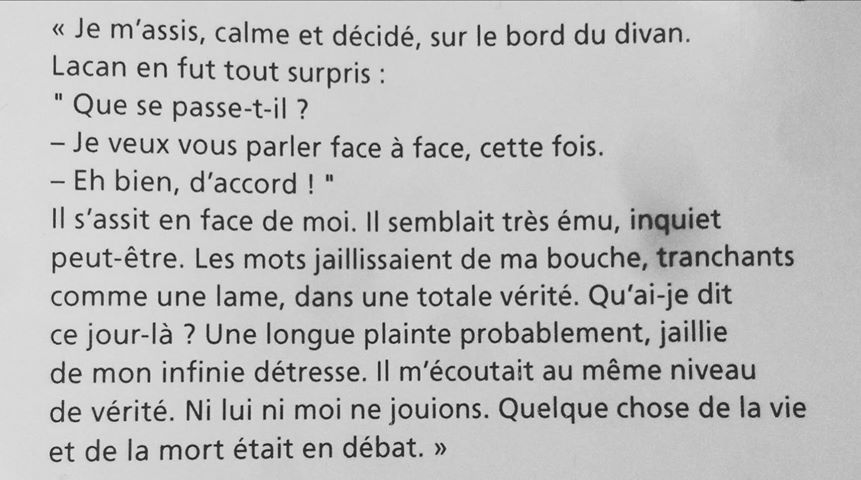

À QUI PARLER ?

Il est une parole que les autres ne sont pas là pour entendre. Tout simplement parce qu’elle ne les regarde pas. Pourtant, c’est bien là que j’ai tant à dire.

La tyrannie de l’indicible

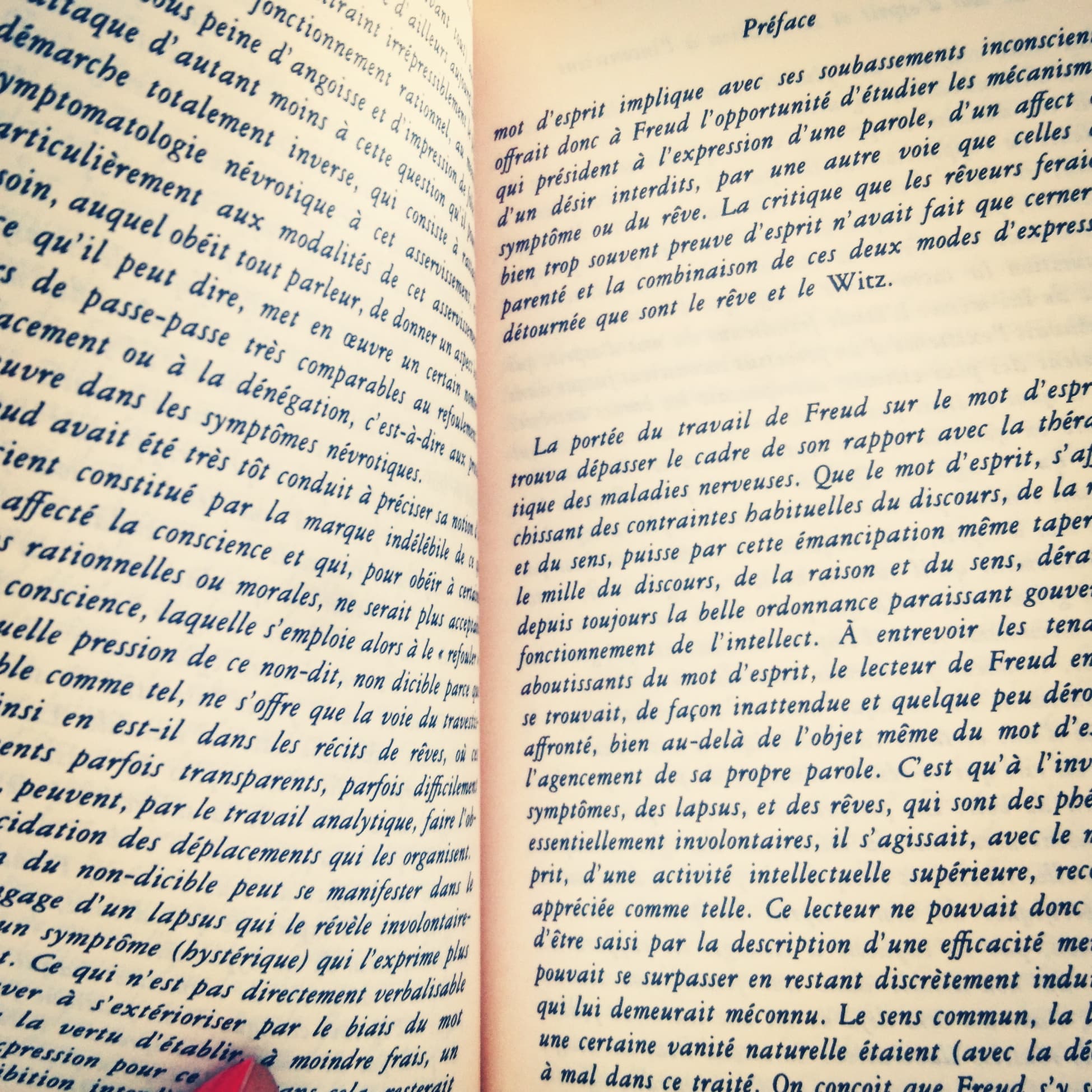

L’ESPRIT DU MOT WITZ …

La relation du mot d’esprit au rêve et à l’inconscient

[ … ] De la comparaison qu’on établit entre le contenu manifeste du rêve qui se trouve remémoré et les pensées latentes du rêve qu’on a découvertes de cette manière, résulte le concept de “travail du rêve”. Par le terme de travail du rêve, on désignera la somme totale des processus de transformation qui ont opéré le passage des pensées latentes du rêve au rêve manifeste. Ainsi donc, c’est au travail du rêve que s’attache le sentiment d’étrangeté que le rêve avait suscité auparavant en nous.

DÉCOMPLÉTUDE, UNE CONDITION SINE QUA NON

[ … ] N’oublions pas que le sujet attend de l’Autre, de ce grand Autre où se tient pour nous ce qui fait la maîtrise, où s’exerce pour nous tout ce qui est de l’ordre de la maîtrise, n’oublions pas que le Sujet attend de l’Autre le message qui lui fait savoir ce que lui Sujet, désire, puisqu’à défaut de ce message il risquerait de se trouver encore plus égaré, que je ne viens de l’évoquer, c’est-à-dire livré à l’angoisse.

Il y a là je crois, une interrogation qui vaut pour nous, de nous demander comment il se fait que le sujet soit à ce point encombré par son ex-sistence, de telle sorte qu’il veuille à tout prix la remettre à celui qui voudrait bien la prendre en charge, la remettre à un Autre, voire éventuellement le premier Autre susceptible d’en assurer la fonction. Comment cela se fait-il ?

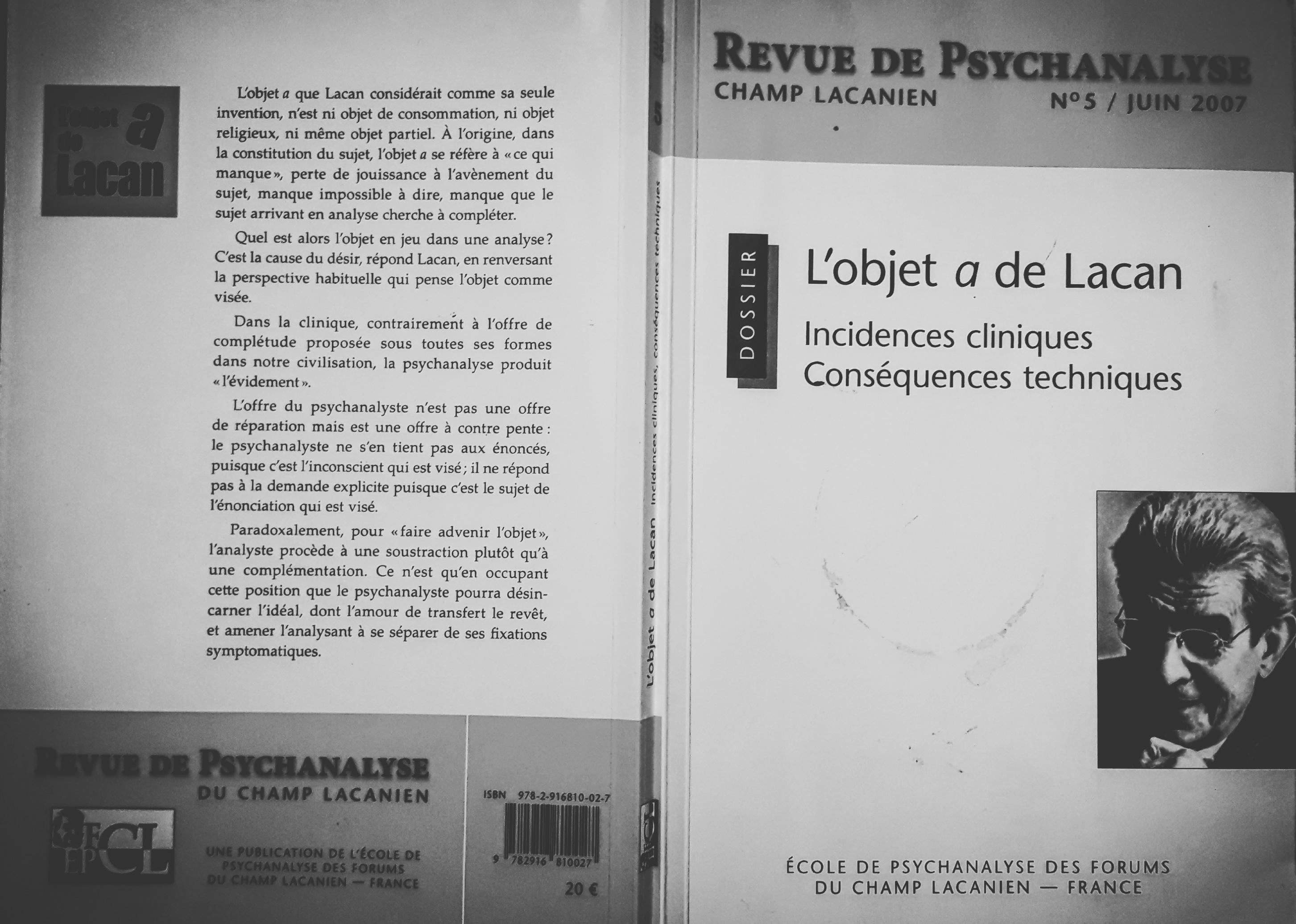

COLETTE SOLER, L’OBJET a

« L’objet a, ses usages »

[ … ] Un pas de plus : l’objet a c’est ce qui manque, et tout ce qui ne manque pas, pour cause de discours, cherche à faire oublier. Dans le discours commun, dit discours du maître où le S1 ordonne la réalité aussi bien psychique que commune, le sujet est un sujet complété qui ne pense pas son manque, car le discours s’emploie au comblement de la béance. Sans cette opération de comblement, on ne comprendrait pas que l’universel de la castration ait pu être méconnu si massivement jusqu’à la psychanalyse. Et pas non plus que certains auteurs contemporains, pas plus bêtes que d’autres, brocardent le manque et tout au contraire croient être modernes en soutenant que désormais nous sommes dans ce qu’un film appelle The Land of plenty. Voyez un Sloterdijk et quelques autres dans la psychanalyse.

LA CENSURE ET LE RÊVE

Le rôle de la censure dans le rêve

Pour Freud, le motif principal de la déformation du rêve provient de la censure. Il rappelle qu’il s’agit d’une instance particulière, située à la frontière entre conscient et inconscient, qui laisse passer uniquement ce qui lui est agréable et retient le reste : ce qui se trouve alors écarté par la censure se trouve à l’état de refoulement et constitue le refoulé. Dans certains états comme le sommeil, la censure subit un relâchement, de sorte que le refoulé peut surgir dans la conscience sous forme de rêve. Mais comme la censure n’est pas totalement supprimée, même dans le rêve, le refoulé devra subir des modifications pour ne pas heurter la censure, ce qui conduit à la formation de compromis. Le processus de refoulement, suivi d’un relâchement de la censure et de la formation de compromis, n’est pas particulier au rêve, il se produit dans un grand nombre de situations psychopathologiques où l’on retrouve l’action de la condensation et du déplacement.

Par ailleurs, du fait de l’irruption des désirs inconscients non censurés qui peuvent réveiller le dormeur, il s’ensuit qu’un rêve réussi constitue aussi un accomplissement du désir de dormir. C’est pourquoi Freud considère que la fonction du rêve est aussi celle d’être le gardien du sommeil : “ Le rêve est le gardien du sommeil, et non son perturbateur.”

PENSER OU LES MAINS DU POTIER

Toute langue pétrit l’être, le fait apparaître au monde (…)

La thèse du présent ouvrage est que la dignité provient de la pensée, de la capacité de penser. Cette capacité de penser est subordonnée à la parole (…)

LES INTERMITTENCES DE L’ÊTRE

[ .. ] Qui ne connait pas la dépression, qui ne se sent jamais l’âme entamée par le corps, envahie par sa faiblesse, est incapable d’apercevoir sur l’homme aucune vérité ; il faut venir en dessous, il faut regarder l’envers ; il faut ne plus pouvoir bouger, ni espérer, ni croire, pour constater. [ … ] Ce doit être la consolation de ceux qui expérimente ainsi à petits coups la mort qu’ils sont les seuls à savoir un peu comment la vie est faite.

Jacques Rivière à Antonin Artaud

Paris, le 8 juin 1924

Cher Monsieur,