La coupure

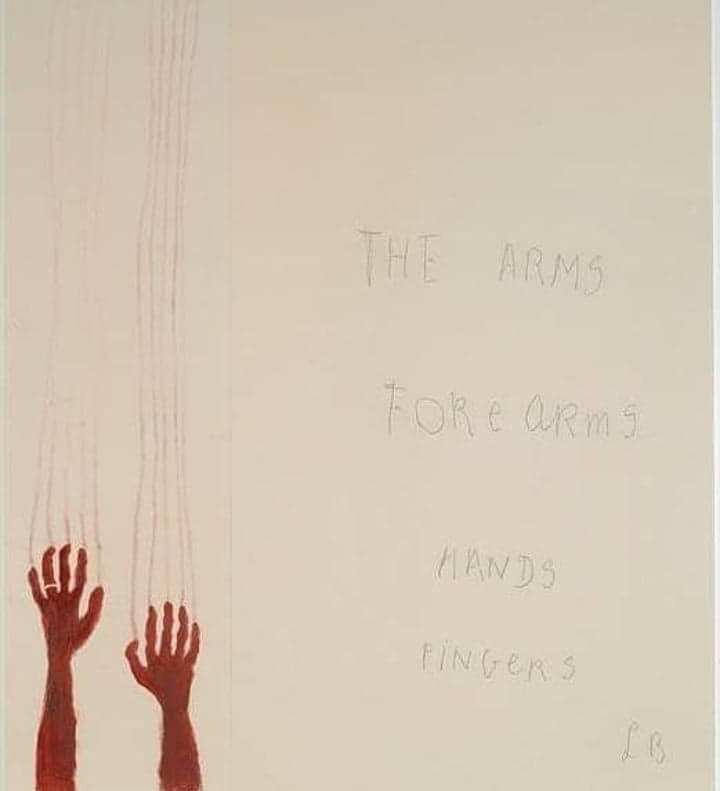

[ … ] L’origine de cette coupure, vous la connaissez, c’est la coupure qui apparaît dès le stade du miroir entre le sujet et son image. Le sujet tente de se saisir dans cette image et de fusionner avec elle, ce qui n’est pas possible puisqu’il y a la séparation de la vitre, de la glace très exactement. ( … ) La coupure imaginaire entre le corps et son image spéculaire, image au miroir, est une variante de celle qui existe entre le corps et la parole, cette coupure qu’il y a à la limite à franchir pour la parole pour qu’elle véhicule quelque chose qui touche le corps. L’image dont il est question dans l’image spéculaire vient à la place de la parole circulante, qui circule comme marchandise. Il ne s’agit pas, dans cette parole-là, de communication où l’on pourrait entendre mis en commun, partage au sens du terme allemand Mitteilung. Dans cette parole circulante il y a transmission, déplacement, exactement comme l’image circule sous la forme d’une photographie. Cette photographie dont on connaît le rôle dans un certain métabolisme amoureux n’est pas une mise en commun mais une distribution, de même qu’une certaine parole qui se distribue – et c’est intentionnellement que j’utilise un terme qui relève des postes et télécommunications. Certes, il y a dans la parole autre chose que la distribution ; la communication existe, mais nous verrons par la suite qu’il existe une troisième fonction de la parole. Cette troisième fonction que l’on ne peut ni enseigner ni décrire, c’est justement la parole créatrice, la parole poétique au sens fort du terme. Il est probable qu’il faille d’abord dégager la parole de sa dimension de distribution, de sa fonction plutôt polyphonique, comme on parle d’une polycopie, parole destinée à être mise dans toutes les oreilles avant qu’il puisse s’agir d’une parole incarnée et d’une parole créatrice.

( … )

Avant que le sens du symptôme puisse être restitué au sujet, il faut que ce sujet se soit dégagé de l’usage dévoyé de la langue, il faut que, pour lui, la parole ait retrouvé sa dimension créatrice pour qu’à partir de cette dimension un sens authentique, un sens spécifique, subjectif, puisse lui être restitué. Aussi longtemps qu’on a cherché à dire, parce qu’on a cru que Freud avait fait ainsi, que tel symptôme (hystérique) signifiait telle chose parce qu’à tel moment il s’était passé un évènement, on se condamne à entendre, dans certaines interprétations notamment, le propre de l’analyste et on s’interdit d’entendre ce que le sujet voulait dire. [ … ]

Israël, L., 1974, La jouissance de l’hystérique, Séminaire, pp. 57 – 60, Arcanes, 1996